老齢給付に関するよくあるご質問

Q1.60歳になったら、受給権を取得することになりますか?

ご加入の制度(プラン)によっては、資格喪失年齢が60歳超に定められていることがあります。

その場合は、(Ⅰ)資格喪失年齢到達、(Ⅱ)「受給開始年齢到達」の要件があり、双方満たした場合、もしくは60歳以降かつ資格喪失年齢未満での加入資格喪失については、退職した場合で(Ⅱ)の要件を満たしたときに、老齢給付金の受給権を取得します。

Q2.年金を受け取っている家族がなくなりました。どうすればよいですか?

ただちに年金の支給を止めることが必要です。ご遺族の方はすみやかにNRKにご連絡ください。連絡先は、NRKから送付している『現況届ご確認のお願い』または『年金支払のお知らせ』でご確認ください。

その時点で残っている個人別管理資産(年金商品の場合は年金現価相当額)については、死亡一時金として、DC法で定められたご遺族の方が一括で受け取ることになります。

Q3.年金計画を変更したいのですが、できますか?

年金計画の変更は、原則できません。年金を受け取っている場合、以下のケースについては、途中で、年金計画の変更や一時金での受け取りが可能です。

- 1.支給開始から5年以上経過後に一時金の受け取りに変更する場合(規約で定められている場合)

- 年金の支給開始月から起算して5年以上経過した場合には、残りの個人別管理資産額をすべて一時金として一括で受け取ることが可能です。

ただし、保険会社が提供する終身年金等の年金商品で給付を受けている場合は、一時金への変更ができないことがあります。

- 2.個人別管理資産額が過少となった場合(規約で定められている場合)

- 年金の支給開始後に、分割取崩型商品の運用の結果、個人別管理資産額が過少(当初予算額の2分の1以下)となり、予定していた期間にわたって年金を支給することが困難になったときには、毎年の年金受取の割合を変更することが可能です。(支給予定期間および年間支給回数の変更はできません。)この場合、年金計画変更が可能である旨のお知らせを送付しますので、ご覧いただいたうえで変更手続きをご検討いただくことになります。ただし、年金商品を保有している場合、あるいは年金商品を保有していないときであっても残りの支給予定期間が2年未満の場合は、変更の対象外になります。また、老齢年金の場合、過少変更は1回に限り変更可能ですので、過去に年金計画変更を行ったことがある場合も変更の対象外となります。

- 3.高度障害に該当して老齢給付金から障害給付金への変更を希望する場合

- 障害給付金へ変更することにより非課税となります。

- 4.障害年金を受給中の方が規約で定めた一定期間ごとに支給予定期間等を変更する場合

- 障害年金の場合は、一定期間ごとに年金計画の見直しが可能です。

終身年金等、年金商品によっては、年金支給開始後に一時金への変更ができない場合がございます。該当の年金商品を選択した場合は、ご加入プランの年金規約に関わらず、年金支給開始月から5年経過以後であっても一時金への変更はできません。あらかじめご留意ください。

Q4.手続き書類には何が必要ですか?

受け取り方によって異なります。

全額年金で受け取る場合、全額一時金で受け取る場合、一部を一時金、残りを年金で受け取る場合で手続き書類が異なります。

詳細は、「お受け取りの手続き」ページをご参照ください。

上記は、Webで請求する場合のご案内となります。紙で請求する場合は、「Webでの手続きを行わない方」ページをご参照ください。

Q5.受給前や年金受給中に高度障害者になりました。どのような手続きが必要ですか?

受給前や年金受給中に高度障害に該当した場合、障害給付金に変更いただけます。

高度障害には要件がございます。要件に該当した方のみお手続きいただけます。

障害給付金の請求ができるのは・・・

- 障害年金証書 1,2級

- 身体障害者手帳 1~3級

- 療育手帳 (最重度および重度に限る)

※自治体により表記等が異なりますので、該当するかは各自治体にご確認ください。 - 精神障害者保健福祉手帳 1,2級

いずれかをお持ちの方です。

障害給付金に変更した場合、非課税となります。該当してもお手続きを行わない場合、老齢給付金として給付時には源泉徴収が行われます。

Q6.iDeCoと企業型DCの両方に年金資金がありますが、一度に手続きはできますか?

いいえ。iDeCo、企業型DCともに老齢給付金を受け取る場合は、一度に手続きをすることができません。

iDeCoと企業型DCのどちらが先でも問題ありませんが、老齢給付金の請求は別々に二度行っていただく必要があります。なお、どちらの老齢給付金も一時金で受け取る場合初めに手続きをした退職所得の源泉徴収票は、次の手続き時に添付する必要がありますので大切に保管しておいてください。

なお、どちらかに移換し、1つにして裁定請求のお手続きをすることも可能ですが、移換して1つにまとめる際、移換元RKがNRK以外の場合、移換時手数料が発生することがありますので、ご認識おきください。

Q7.61歳でiDeCoに加入。60歳前に企業型に加入していた期間がある場合、いつ受け取れますか?

60歳前に企業型に加入していた期間があれば、iDeCo加入から5年を経過していなくても受け取ることができる場合があります。

60歳超で企業型に加入した場合もiDeCoの加入期間が考慮されます。

記録の確認、引継ぎをご希望される場合は、iDeCoの受付金融機関にお問合せください。

Q8.投資信託の商品を保有していますが、運用益にだけ税金がかかりますか?

証券会社等で購入する場合とは異なります。

例えば、DCで運用した資産を老齢一時金として受け取る場合、退職所得の扱いとなるため、元本と運用益を足した金額に対し退職所得として課税されます。

なお、退職所得控除が受けられる場合がありますので、詳細は、「税金の確認」をご参照ください。

Q9.企業型DCとiDeCoに並行して加入していたのですが、受け取り方法は?

例えば、通算加入者等期間が10年を超えている場合、年齢が60歳以上で加入者資格を喪失すると企業型DC・iDeCo(個人型DC)ともに受取手続きを行うことが可能です。

詳細は、「老齢給付金をお受け取りになる場合;こんな時は」のページをご確認ください。

また、Q6もご参照ください。

Q10.年金で受け取る場合の、受け取り金額のシュミレーションはできますか?

NRKでは、該当サービスを行っておりませんが、ご利用の運営管理機関によっては該当サービスを行っている場合があります。

お手数ですが、運営管理機関にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

Q11.給付はどういう時に受けられますか?

DCの給付は、以下のような時に受けられます。

- (1)60歳を超えた時:「老齢給付金をお受け取りになる場合」をご覧ください。

- (2)75歳までに、高度障害になった時:「障害給付金をお受け取りになる場合」をご覧ください。

- (3)お亡くなりになった時:「死亡一時金をお受け取りになる場合」をご覧ください。

- (4)企業を退職された時:「脱退一時金をお受け取りになる場合」をご覧ください。

Q12.老齢給付金を受け取る場合の要件を教えてください。

「受給要件の確認」のページをご確認ください。

Q13.加入者等が亡くなったので手続き方法を教えてください。

加入者等がお亡くなりになった場合、ご遺族の方が死亡一時金をお受け取りいただけます。

死亡一時金についての詳細は、「給付金をお受け取りになる方;死亡一時金をお受け取りになる場合」をご覧ください。

Q14.老齢給付金にかかる税金について教えてください。(一時金)

「税金に関すること;老齢給付を一時金で受け取る場合」のページをご確認ください。

Q15.老齢給付金にかかる税金について教えてください。(老齢年金)

「税金に関すること;老齢給付を年金で受け取る場合」のページをご確認ください。

Q16.Web給付で手続きをしたいのですが、ユーザーID・暗証番号が分かりません。

Webでの手続きで再発行も可能です(加入者番号が必要です)。

ページ右上の「確定拠出年金Webサービス ログイン」から、「ヘルプ;ログインでお困りの方へ」をご参照ください。

Q17.NRK「確定拠出年金Webサービス メインメニュー」に「老齢給付金の請求書作成手続き」のボタンがありません。このボタンはいつから表示されますか?

老齢給付金の受給権を取得し、最終掛金や制度移換金が入金され、商品の購入(受け渡し)が完了したあとに表示されます。表示されていない場合は、お待ちください。

なお、制度によっては「老齢給付金の請求書作成手続き」がご利用できない場合があります。

Q18.年金を受け取り中ですが、いつ確定申告に必要な「源泉徴収票(公的年金等)」が届きますか?

毎年1月上旬頃に、NRKから送付します。

Q19.初回の年金の受け取り金額が、予定していた金額と違います。

裁定請求書の提出時期により、予定していた受け取り金額と初回受け取り金額が違うことがあります。

例えば、年金の受け取り回数が年1回で、年金の受け取り月は12月の場合とします。

裁定請求書を5月に受け付けした場合、6月~11月の6ヶ月分の年金を12月に受け取ることになります。

詳細は、「年金計画の作成」に、「年金の支給予定期間・年間支払回数・支給月・年金支給月」の箇所をご確認ください。

Q20.(加入者資格を喪失してから老齢給付受け取りまでの間の方)(年金受け取り中の方)氏名・住所・連絡先電話番号または口座情報の変更手続方法を教えてください。

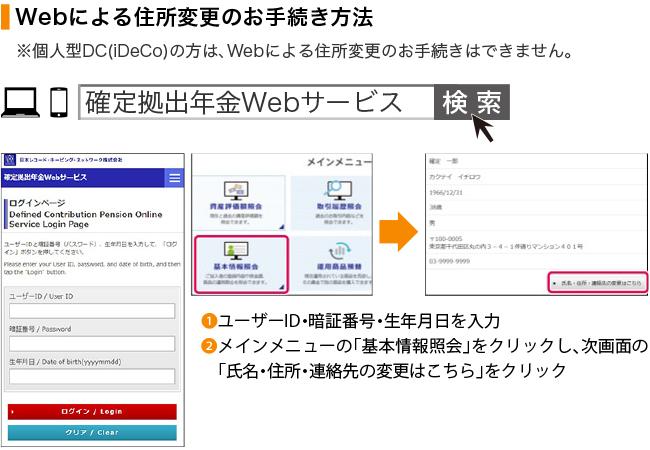

企業型加入のお客様は、転居等により届出住所に変更が生じた場合、Web上でも手続きができます。

ご利用にあたっては専用のユーザーID・暗証番号が必要となります。

なお、個人型加入のお客様は受付金融機関にお申し出ください。

また、住所と連絡先電話番号以外の項目は書面でのお手続きになります。

Q21.年金受け取り中、預替はできますか?

年金受け取り中も分割取崩型商品のみ預替ができます。(運用商品によって中途解約利率や解約控除等が適用される場合があります。)

なお、資産売却処理中は、預替できません。

預替をした場合、タイミングによっては規定の年金支払い日より支払いが遅れる可能性があります。

Q22.60歳となる直前で企業を退職し加入者資格喪失しましたが、その場合、老齢給付を受け取ることはできないのでしょうか?

通算加入者等期間が10年あり、企業を退職し加入者資格を喪失してから6ヶ月以内に60歳となる場合は、老齢給付(一時金)のみ受け取り可能です。ただし、加入者資格喪失日の属する月の翌月から6ヶ月以内に裁定請求のお手続きが完了している必要があります。

手続きにお時間がかかりますので、早めに裁定請求をお願いいたします。

お手続きについては、こちらをご覧ください。

Q23.海外に居住している場合も受け取り手続きができますか?

はい、できます。

請求時に非居住者である場合でも、受け取り手続きが可能ですが、通常と提出書類が異なります。

一時金、年金どちらの方法でもお受け取りいただけます。

年金受取の場合は、 居住国によって手続き書類が異なる場合があります。

租税条約(年金条項等、 居住国課税の定めがあるもの)が締結されている場合、関係書類を提出することで、源泉徴収税額が免除となります。 租税条約が締結されていない場合、 または締結していても年金条項等、居住国課税の定めがない場合、 源泉徴収税額は免除となりません。 租税条約の内容は締結国により異なりますので、 居住国と日本との間で租税条約の締結があるか、 租税条約に年金条項があるか(居住国で課税するのか)などは都度税務署でご確認ください。

①関係書類

- 租税条約に関する届出書

- 特典条項に関する付表およびその添付書類(特典条項を有する租税条約の場合)

※租税条約に年金条項があるか(居住国で課税するのか)などは都度税務署でご確認ください。

②関係書類の提出有無による源泉撤収額の算出方法

| 関係書類の 提出有無 |

源泉徴収税額の算出方法 | 控除額 (年末時点での年齢により判定) |

|

|---|---|---|---|

| 2020年~ | |||

| 65歳未満 | 65歳以上 | ||

| なし | (支払金額−右記控除額× 年金額にかかる月数)×20% (注) |

5万円 | 9.5万円 |

| あり | 免除 | ||

(注)2013年1月1日から2037年12月31日までの間は「復興特別所得税」が別途加算されます。

Q24.60歳以降(※)にかかるiDeCoの口座管理手数料について教えてください。

※個人型運用指図者の場合です。60歳以降も加入者として掛金を拠出している場合は、除きます。

※例示は、裁定請求月に裁定請求書をNRKで不備なく受け付けた場合です。

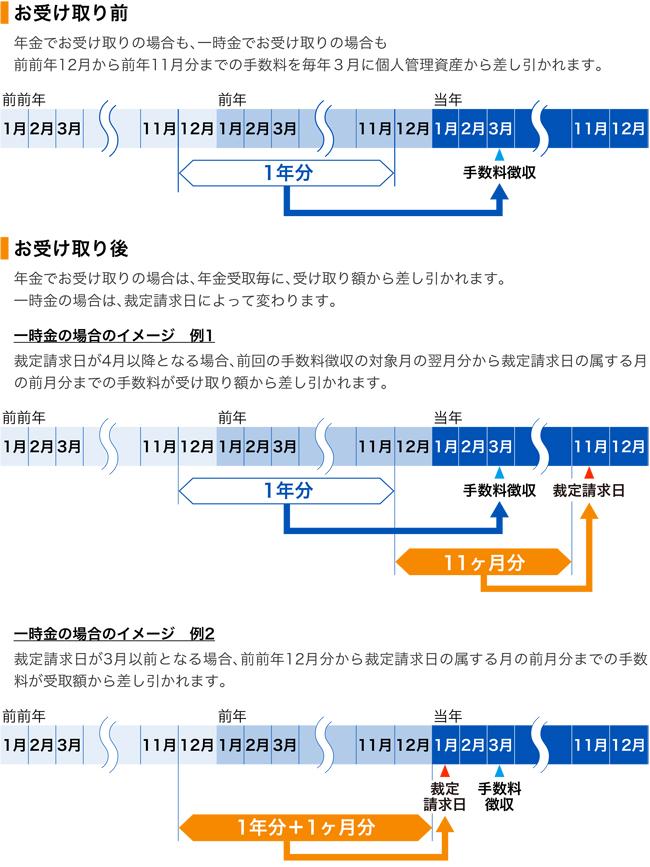

老齢給付金のお受け取り前後で異なります。