社員インタビュー

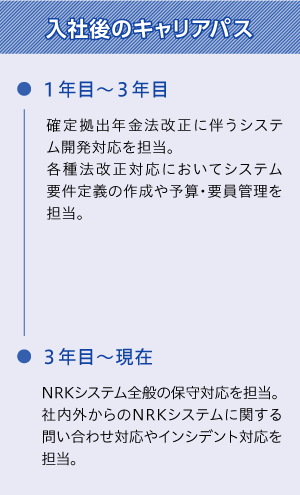

2015年度入社H.T

システムソリューション部

システム品質の追究が確定拠出年金制度全体への信頼につながると考えます

NRKを選んだ理由

NRKは確定拠出年金制度において記録運営管理業務を担う会社です。

NRKが管理している情報は、お客様お一人お一人の大切な年金記録であり、かつその量も膨大な数にのぼります。

お客様が安定した老後を迎えるために積み立てている大切な年金資産を正しくお受け取りいただくためには、その記録を正確かつ堅牢に管理する必要があり、システムが果たす役割は非常に大きいものとなります。

こうした責任の大きさに比例したやりがいの大きさはNRKで働く魅力の一つです。

現在の仕事内容、やりがいや喜び

私は現在NRKシステムの保守に携わっています。

NRKのシステムにおける課題を、ビジネスパートナーとともに一つ一つ解決していくことが主な役割です。

確定拠出年金法の改正を始めとして、NRKをとりまく環境は刻一刻と変化しております。その変化に対してNRKは全社を挙げて対応しておりますが、システム保守部門は急速に変化する環境のなかで、日々発生するシステムの課題を的確に捉えて、解決していく責務を負っています。

また、確定拠出年金制度は急速な広がりを見せており、今の時点ではまだ顕在化していないものの、未来に向けて生じ得る課題もあります。

こういった潜在課題の検知や予防策の実施もシステム保守部門の大切な役割と考えます。

日々の品質向上に向けた取り組みの結果、発生した課題の影響が極小化できた時や、課題が顕在化する前に討ち取ったことでトラブルを未然に防止できた時は、システム保守部門の日々の取り組みが報われる瞬間です。

今後の自分自身の目標

2001年に始まった確定拠出年金制度は制度の開始以来、様々な制度改正が行われてきました。

特に近年は「個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件緩和」や「拠出限度額の年単位化」等大きな制度改定が行われ、確定拠出年金制度自体が一つの転換期を迎えています。

こうした変革期において、大規模化・複雑化していくシステムを当たり前に、正しく稼働させ続けることが、確定拠出年金という社会的基盤を担う私たちの責務です。

(※2020年11月インタビュー)

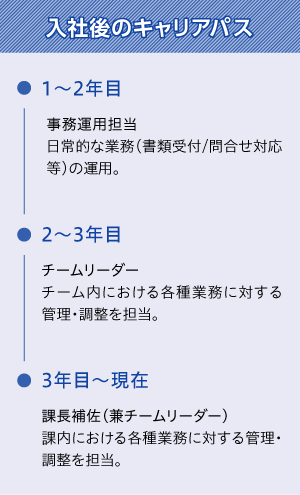

2017年度入社S.T

事務管理部

この先も社会に、そしてお客様に必要とされる会社であるために

NRKを選んだ理由

理由は主に2つあります。

1つ目は、比較的新しい制度でありながら、今後拡大が見込まれる確定拠出年金という業界に身を置くことで、今までにない挑戦ができると考えた点です。実際に、法改正や顧客要望に伴い、日々試行錯誤しながら未知の課題に取り組んでいます。

2つ目は、株式会社でありながら、社会的貢献度の高い会社である点です。確定拠出年金の社会的な需要が高まる中で、NRKは社会に求められる役割を全うしなければなりません。

一方で、株式会社である以上、お客様のために何ができるのか常に模索し、付加価値の高いサービスを提供する必要があります。この両立を満たす業務を遂行することが、やりがいに繋がっています。

現在の仕事内容、やりがいや喜び

現在は東京業務課に所属しています。私は主に3つの業務を担当しています。

1つ目は「法改正等に伴う事務設計」です。

確定拠出年金は、まだ若い制度のため、毎年のように確定拠出年金に関わる法律の改正が行われます。

法律が改正されると、NRKの事務業務もそれに合わせて設計する必要があり、対外的な周知も含めて対応しています。

2つ目は「事務効率化/堅確化に向けた取り組み」です。事務は一見すると単調な業務に見えますが、そこには改善できるポイントが多く潜んでいます。

例えばA→B→Cという順番の事務運用があったとして、BとCを入れ替え、A→C→Bという順番で業務を実施した方がより効率的に業務を進められるようなことがあります。隠れた課題を発見し、正確性を担保した上で改善提案を唱え、業務に実装することは事務の醍醐味であると思います。

3つ目は「チーム管理」です。一人で完結する事務の業務はありません。特にチーム内の業務分担を考慮し、日頃から積極的なコミュニケーションを取ることで各メンバーの状況を把握して、全体最適を求めるように心がけています。業務を指導する中で、自信をもって仕事をしている後輩の姿を見られることは何よりも嬉しいことです。

今後の自分自身の目標

新卒の新入社員を積極的に採用し始めてから、間もなく5年が経ちます。それ以前は中途入社者が多い会社でしたので、組織としてはかなり若返りが図られています。

こうした若い力を育成し、それぞれの場で活躍できるように指導することで、組織基盤の強化を図りたいと思っています。

また、新卒で入社した社員の方々は、NRKに今までなかったような個性的でユニークなアイデアを持っているので、こうした意見を尊重し、業務の中に新しい風を吹かせられるようにしたいと思っています。

(※2020年11月インタビュー)